皆さん、こんにちは。

筑紫修学館小郡大保校の森です。

本日も小郡大保校の校舎ブログをご覧いただきありがとうございます。

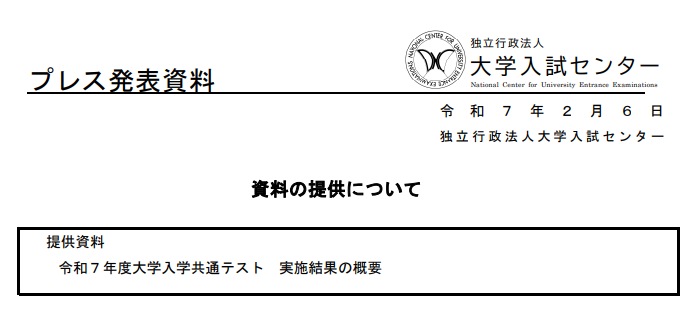

3/26(水)に大学入試センターの研究開発部から次のページが公開されました。

大学入学共通テストにおける得点評価は、常に公平性と正確性の追求に向けて進化を続けています。

近年指摘されてきた科目間の評価のばらつきに対し、

大学入試センターは新たな得点調整施策を導入しました。

今回はこの新しい施策の詳細、期待される効果、そして受験生にとっての意味を解説します。

新施策の全体像:スタナイン評価の導入

スタナインとは

スタナイン(Stanine)は、統計学的に開発された9段階の標準評価尺度です。

偏差値に似ていますが、より大まかな分類方法で、得点分布を9つの段階に分けます。

第9段階:上位4%

第8段階:上位11%

第7段階:上位23%

第6段階:上位40%

第5段階:上位60%

第4段階:上位77%

第3段階:上位89%

第2段階:上位96%

第1段階:上位100%

調整基準変更の必要性

点差が試験問題の難易差に基づくものと認められる場合という前提は変わりませんが、

これまでは「20点以上の平均点差が生じた場合」に得点調整が行われていました。

しかし、実は平均点が20点以内に収まっていても、

同一スタナイン内では20点以上の差がつく場合もあったのです。

つまり平均点はおよそ15点差であったとしても、ちょうど上位から4%の位置に

つけている人同士で比較をすると、20点以上の差がついてしまっていた場合があったそうです

同じ大学を受ける人はおよそ同じスタナインに属していますから、この差は大きいですよね。

新しい調整基準

以上のような状況を踏まえて、新施策では以下の条件で得点調整が行われます。

「科目間の平均点差が20点以上の場合

または、平均点差が15点以上かつ、同一スタナイン内の得点差が20点を超える場合」

調整の目的

同一スタナイン内の得点差を最大15点程度に抑えるため

科目間の難易度や出題傾向による不公平感を緩和するため

メリットとデメリット

メリット

科目間の評価の公平性向上

従来の単純な平均点比較から、より複合的な評価基準への移行

特定の科目に有利・不利が生じにくくなる仕組みになる

受験生の総合的な学力をより正確に反映できる

多角的な視点からの得点調整

科目間の難易度の違いをより柔軟に吸収

受験生の相対的な位置づけをより精緻に分析可能

受験生の実力をより正確に反映

個々の受験生の学力を多面的に評価

偏差値だけでは見えない学力の質的な側面を重視

学習努力が適切に評価される可能性の向上

デメリット・課題

得点予測の難しさ

複数の指標を用いた調整により、事前の得点予測が従来より困難に

受験生が自身の得点を正確に予測することが難しくなる

結果、学習計画や志望校選択への影響が懸念される

受験生へ

得点調整はそれほど頻繁に行われるものではありませんし、事前にわかるものでもありません。

テストが実施されて初めて調整が行われるかどうかが決まります。

問題を見てその場で受験する科目を変えることができるわけでもないので、

ひとまず1点でも多く取れるよう、勉強を継続していけば問題ありません。

おわりに

大学入試センターの新たな得点調整施策は、入試の公平性を高める重要な一歩です。

新たな制度を詳しく見てみましたが、正直なところ気にする必要はないといえるでしょう。

【現在、以下のコースの申し込みを受け付け中です。】

・春期講習(まだ間に合いますよ!)

春期講習の詳細は以下の特設ページをご覧ください。

https://www.ganbari.com/special/2025spring/

・【小中高校生】自習室無料開放

https://www.ganbari.com/self-study-room-open/

校舎開館中は自習室を使い放題。一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です。

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

塾講師歴10年 筑紫修学館歴11年